Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen

Info

Info - Lichtwissen

| PRÜFZEICHEN | GRUNDBEGRIFFE | LICHTVERTEILUNGSKURVE |

| LICHTFARBEN | SCHUTZARTEN NACH IP | SCHUTZKLASSEN |

| ELEKTROG / EEK | VORSCHALTGERÄTE | LAMPENSOCKEL |

Weiterführende Informationen zum Thema Licht und Beleuchtung stehen Ihnen im Internet auch auf anderen Sites zur Verfügung. Beispielhaft seien hier die Seiten von Licht.de (ehemals Fördergemeinschaft Gutes Licht) erwähnt. Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie direkt zu den Publikationen von Licht.de. Die Schriftenreihen sind sehr informativ und vermitteln themenbezogen Wissen um Licht, Beleuchtung und die richtige Anwendung.

Ebenfalls sehr informativ, besonders hinsichtlich effizienter Beleuchtung und moderner LED-Leuchtmittel, sind auch die Broschüren der Firma Philips, die Sie einfach im Philips Download-Center herunter laden können. Folgen Sie dazu bitte diesem Link.

Erläuterung der Prüfzeichen

|

Das VDE-Zeichen |

|

Das ENEC-Zeichen |

|

Das GS-Zeichen |

|

Das CE-Zeichen |

|

Das EMV-Zeichen |

Lichttechnische Grundbegriffe

|

Licht (Lichtfarbe in Nanometer, nm/ Farbtemperatur in Kelvin, K) |

||

|

Lichtstrom (Werte in Lumen, lm) |

||

Einige Beispiele für den Wert des Lichtstroms:

|

||

|

Lichtstärke (Werte in Candela, cd) |

||

Einige Beispiele für den Wert der Lichtstärke von Reflektorlampen:

|

||

|

Leistungsaufnahme (Werte in Watt, W)

|

||

|

Energieeffizienz (Werte in Lumen/Watt, l/W) Die Energieeffizienzklassen nach dem EU-Energielabel dienen dem Verbraucher zur Information beim Kauf von Elektrogeräten. Sie sollen die Unterscheidung der Energieeffizienz zwischen ähnlichen Elektrogeräten vereinfachen. |

||

|

Beleuchtungsstärke (Werte in Lux, lx) Nach Empfehlung (PDF-Datei) von Licht.de (früher Fördergemeinschaft Gutes Licht) sollten z.B. Schaufenster in der Allgemeinbeleuchtung eine Beleuchtungsstärke von 1000 bis 2000 Lux aufweisen. Die Akzentbeleuchtung kommt dann noch hinzu. Diese Werte müssen in Relation zum Umfeld gesetzt werden. Das Schaufenster in der sonst nur gering beleuchteten Straße hat sicherlich weniger "Licht-Konkurrenz" als eines in der Fußgängerzone oder in der Einkaufspassage. Schaufenster an Straßen sollten das Lichtniveau an die Geschwindigkeit des Autoverkehrs anpassen, dabei aber auf Kontraste und Blendung achten. Niemandem ist damit gedient, wenn sich das aufwändig gestaltete Fenster lediglich als Lichtpunkt ins Gedächtnis (und die Netzhaut) brennt oder sogar den Straßenverkehr gefährdet! nach oben |

||

|

Leuchtdichte (Werte in Candela pro Quadratmeter, cd/qm) |

||

|

Dichroitische Filter |

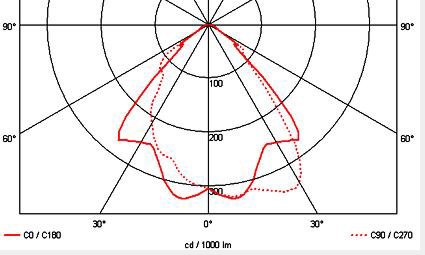

Lichtverteilungskurve(abgekürzt LVK)Die Lichtverteilungskurve zeigt die Eigenschaften eines Reflektors/einer Leuchte vereinfacht in einem polaren Diagramm. Die Diagramme werden oftmals auf cd/1000 lm umgerechnet. Es werden somit die lichttechnischen Qualitäten des Reflektors ohne Berücksichtigung des tatsächlichen Lichtstroms in einem einheitlichen Maßstab abgebildet. So kann der Reflektor einer Leuchte, die für mehrere Leuchtmittel/Wattagen angeboten wird, mit einem einzigen Diagramm beschrieben werden. Jedoch kann die Lichtverteilung eines Reflektors je nach Leuchtmittel unterschiedlich ausfallen, wenn die Geometrie des Leuchtmittels mit der Wattage oder dem Hersteller variiert. Es können die Leuchtmittel unterschiedlich groß oder z.B. der Brenner bei Halogenmetalldampflampen punktförmig oder zylindrisch ausgebildet sein. Wenn die Unterschiede für eine Lichtplanung relevant erscheinen, wird der Leuchtenhersteller entsprechende LVK anbieten. Das Diagramm besteht aus strahlenförmig angeordneten Linien für die Abstrahlwinkel und konzentrischen Kreisen für die Lichtstärke in cd/ 1000 lm. Der Mittelpunkt des Diagramms entspricht der Position der Leuchtmittel.

|

|||||||

|

In der LVK eines Einbaudownlights oben ist sehr gut zu erkennen, dass der gesamte Lichtstrom nach unten gelenkt wird. Eine Office-Pendelleuchte z.B. würde zur indirekten Beleuchtung sicher den größeren Lichtanteil nach oben an die Decke strahlen. |

|||||||

Lichtfarben(im Sinn der Lampen mit nicht kontinuierlichem Lichtspektrum, s.o.) |

||||

| Beschreibung | Kennzahl | Hersteller-Bezeichnung | ||

| extrawarm | 825, 827 | xw, interna, deLuxe | ||

| warmweiß | 830 | ww, WDL, warmwhite | ||

| neutralweiß (selten auch: hellweiß, kaltweiß) | 840, 942 | nw, NDL (selten auch: cw, coolwhite) | ||

| hellweiß, kaltweiß | 845, 850 | cw, coolwhite | ||

| tageslichtweiß | 860, 865 | D, daylight | ||

|

Obwohl gleiche Farbtemperaturen eine Vergleichbarkeit der Lampen unterschiedlicher Hersteller oder Technologien grundsätzlich vereinfachen, sind die Eigenschaften der Lampen nur sehr selten tatsächlich identisch. So werden Lampen trotz gleicher Farbwiedergabeindizes unterschiedliche Spektren aufweisen, d.h. das Licht auf unterschiedliche Arten mischen. Eine Folge kann sein, dass z.B. zwei Kleidungsstücke, die unter einer Lichtquelle farbgleich aussehen unter einer anderen deutlich farbverschieden wirken. Im Bereich moderner LED-Leuchten und -Lampen wird einerseits der Farbwiedergabeindex (Ra) angegeben, andererseits die Lichtfarbe in Kelvin und der SDCM-Wert nach MacAdam. Der SDCM-Wert (Standard Deviation of Colour Matching, engl., etwa Standardabweichung der Farbübereinstimmung) versucht den wahrgenommenen Unterschied zwischen angegebener und tatsächlicher Farbe zu beschreiben. Gemeint ist hier die Lichtfarbe der LED. Der SDCM-Wert gibt demnach das Maß der Farbstreuung an. Ein SDCM-Wert von 1 gilt als mit dem Auge nicht zu erkennen, Werte bis 3 als kaum wahrnehmbar. Werte bis 5 sind noch üblich, 6 "noch zulässig". In der Vergangenheit war die Streuung der Lichtfarben häufig so, dass z.B. mit 3.000 K bezeichnete LED bestenfalls im Mittel diesen Wert erreichten und Farbunterschiede zwischen den LED deutlich zu erkennen waren. Die Angabe (und Einhaltung) des SDCM-Wertes soll solche Szenarien verhindern. |

||||

Schutzart nach IP(Ingress Protection, auch International Protection) Die Bezeichnung der Schutzarten für elektrische Betriebsmittel, z.B. Leuchten, gibt an, in welchem Maß diese gegen das Eindringen (engl. "ingress") von Fremdkörpern, Berührung von spannungsführenden Teilen und das Eindringen von Wasser geschützt sind. IP ist also eine Klassifizierung des Gehäuses ohne direkte Aussage zum elektrotechnischen Schutz (siehe Schutzklassen). |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

ElektroG / EEK (Energieeffizienzklasse) |

|

Auf Leuchtstofflampen und Entladungslampen erheben die Hersteller eine Entsorgungspauschale von 13 Eurocent, bei LED-Retrofitlampen 8 Eurocent. Die Einordnung aller Elektrogeräte, also auch der Lampen und Leuchten, in Energieeffizienzklassen und die Kennzeichnung mit den bekannten bunten Labels soll dem Interessenten und Käufer schnell Auskunft über die Effizienz, sprich Wirtschaftlichkeit, des Geräts geben. Im Jahr 2019 wurden für Lampen und Lichtquellen neue Klassen definiert, die einerseits den technischen Fortschritt und andererseits den Wegfall der herkömmlichen Lichtquellen berücksichtigen. Seit 2021 ist die entsprechende Verordnung in Kraft, mit einer zweijährigen Übergangsfrist zur Kennzeichnung neuer Lampen und Leuchten. Die Tatsache, dass seit der Einführung der Energieeffizienzklassen diese aufgrund neuer, effizienterer Geräte nach oben ergänzt oder komplett ersetzt wurden, zeugt davon, dass die Maßnahme einigen Innovationsdruck auf die Hersteller ausgeübt hat. Dies gilt übrigens nicht nur für Lampen und Leuchten, wo ja die LED quasi eine Revolution ausgelöst hat (aber natürlich schon vorher in den Startlöchern stand; der Druck hat die Einführung aber sehr beschleunigt). Auch z.B. bei den Waschmaschinen musste die Klasse A+++ eingerichtet werden um dem Fortschritt gerecht zu werden. |

Vorschaltgeräte(für Entladungslampen, Leuchtstofflampen)

|

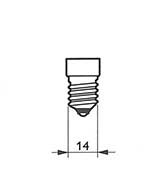

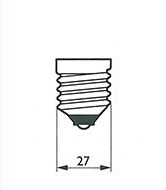

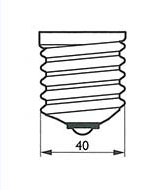

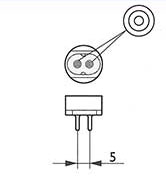

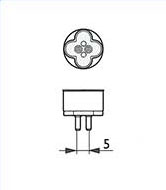

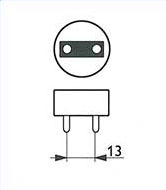

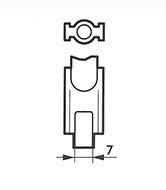

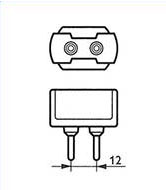

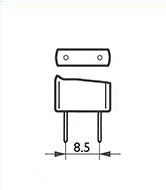

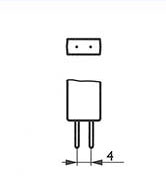

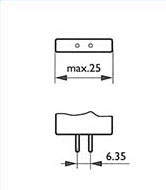

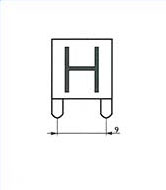

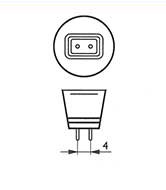

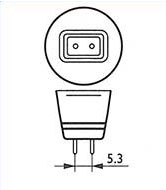

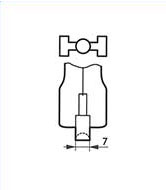

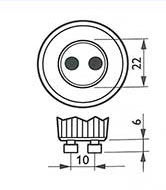

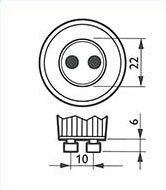

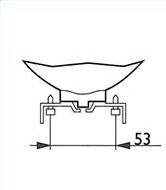

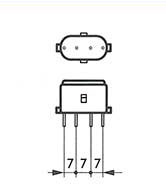

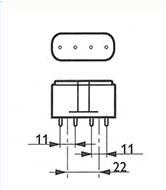

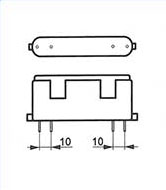

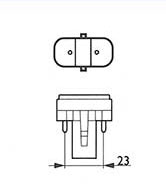

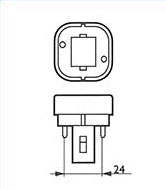

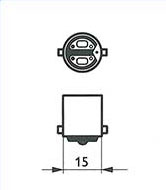

Einige gebräuchliche Lampensockel |

| Das Gegenstück zum Lampensockel an der Lampe ist die Lampenfassung an der Leuchte. Die Bezeichnung ist jeweils gleich, also z.B E27-Sockel bzw. E27-Fassung. Einige Sockel sind lediglich Varianten eines Grundtyps, z.B. GU10 und GZ10 oder G24d und G24q. Hintergrund ist zumeist, dass Lampen gleicher Art, jedoch mit entscheidenden Unterschieden, nicht in der falschen Leuchte betrieben werden dürfen. GZ10 ist z.B. ein Sockel für Halogenlampen mit Kaltlichtreflektor. Der Kaltlichtreflektor leitet, im Gegensatz zum Aluminiumreflektor, einen Großteil der Wärmestrahlung nach hinten in die Leuchte um das beleuchtete Objekt zu schützen. Nicht jede Leuchte ist für diese zusätzliche Wärme ausgelegt, so dass hier GU10-Fassungen eingesetzt werden um den Einbau von Kaltlichtreflektorlampen zu verhindern. Umgekehrt jedoch lassen sich Aluminiumreflektorlampen mit GU10-Sockel problemlos mit GZ10-Fassungen verwenden (Vorsicht bei der Beleuchtung von empfindlichen Objekten!). |

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

||

|

|

|

Schutzklasse I

Schutzklasse I Schutzklasse II

Schutzklasse II Schutzklasse III

Schutzklasse III